La lettre

La lettre

In memoriam Xavier de Kergariou

Le moment me semble opportun pour rendre hommage au frère aîné de Charlick, en ces temps de commémoration de la fin de la première guerre mondiale. Voici un courrier écrit l’année dernière qui honorera, je l’espère, sa mémoire.

EdK – 19 octobre 2018.

De là, où plongent mes plus anciennes racines, immémoriales,

aujourd’hui l’on s’envole…

ailleurs.

Bord de l’Armorique, Manche Ouest,

ciel dégagé sur la mer, nuageux sur la côte anglaise…

(août 2017)

Bonjour à toutes et à tous,

En écho à l’exergue, le souvenir de ce concert du petit Festival dans l’église de Ploujean : Trio Chemirani. Un père et ses deux fils, originaires d’Iran, jouent de la musique classique persane. Trois percussionnistes pour deux types d’instruments : zarb et daf.

– Le zarb terrien, vase de terre cuite dont l’embouchure est tendue d’une peau. Les membres de la famille Chemirani en exploitent toutes les possibilités expressives : jeu des doigts ou de la paume ; sur le corps de l’instrument, sur sa peau ; mais aussi jeu harmonique : une main modifie la tension en appuyant sur la peau pendant que l’autre la fait sonner…

– Le daf, aérien, cercle de bois recouvert d’une fine peau blanche. Lorsque le benjamin en joue, son instrument devient oiseau, s’élevant lentement au fur et à mesure que la phrase musicale se développe. Plusieurs fois j’ai cru que rien n’arrêterait son envol et qu’il irait planer sous la voûte de l’antique nef de l’église de Ploujean.

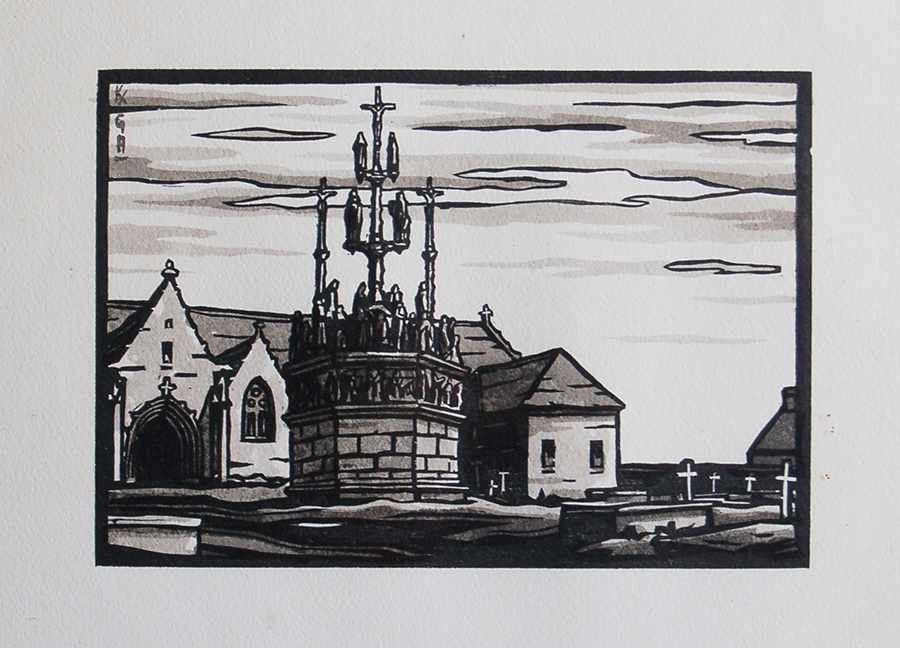

Suivant une tradition, Saint-Riou ou Saint-Rioc, qui vivait dans le IVesiècle, aurait été de la maison qui porte aujourd’hui le nom de Kergariou.

Un Riou, qui était de la suite d’Alain Fergent, eut deux fils, Jarnagon et Guillaume, qui s’appela Gariou. Celui ci quitta la Cornouailles qu’avait habitée ses ancêtres, pour venir s’établir près de Morlaix, dans la terre à laquelle il donna son nom de Kergariou, qui veut dire : Ville du parent de Riou, et qu’on prononce encore à Ploujean Ker-Gar-Riou, en appuyant sur les trois syllabes.[1]

Après ce concert, en revenant à Guimaëc par un joyeux covoiturage locquirécois, nous passons par l’aéroport et, le manoir de Kergariou ayant été détruit à la construction du champ d’aviation de Morlaix, je raconte à l’équipage que je suis originaire de là… & il me vient l’idée que c’est plutôt heureux, d’avoir des racines dans un aérodrome, surtout lorsque l’on porte comme devise : Là ou ailleurs !

De là, où plongent mes plus anciennes racines, immémoriales,

aujourd’hui l’on s’envole…

ailleurs.

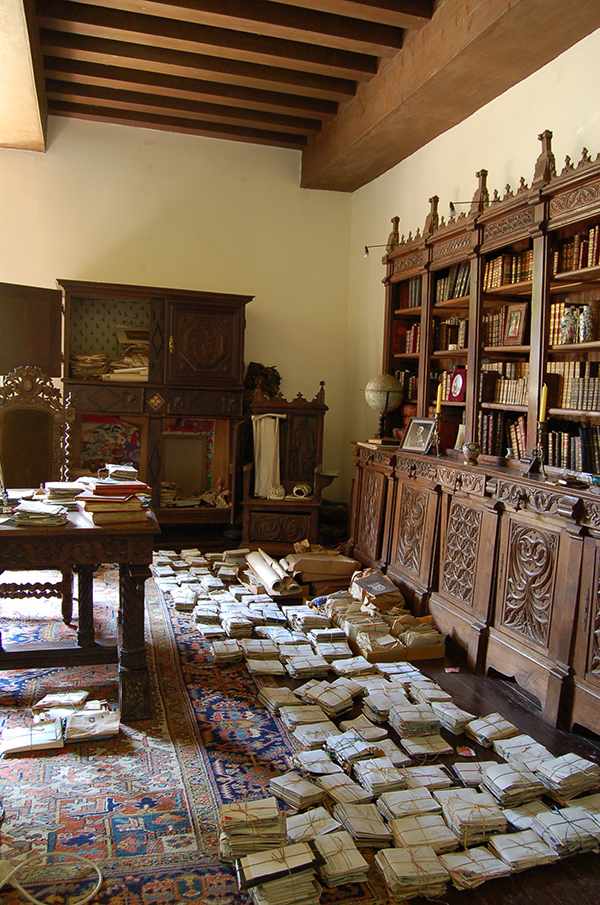

Si j’avais découvert, lycéen, lors d’une exploration à la bibliothèque de Morlaix l’extrait de l’armorial précité qui m’avait appris d’où les Kergariou était originaire, des pans entiers de mémoire avaient disparu, alors que l’une des caractéristique de ces filiations aristocratiques est l’importance de la transmission mémorielle.

Cette double rupture s’explique par les deux générations d’enfant qui n’ont pas connu leur père, mon père est né après l’arrestation du sien et mon grand père n’a connu le sien que jusqu’à 8 ans, et encore, un père malade et diminué physiquement et psychologiquement depuis qu’il avait deux ans…

Comment expliquer autrement qu’adolescent, la première fois que j’ai porté attention aux noms inscrits sur le monument aux morts de Carantec, j’ai été surpris d’y lire le nom d’un Kergariou : Xavier, mort en 1918. Y avait-il un lien de parenté ? J’étais incapable de le dire… Inconnu car oublié.

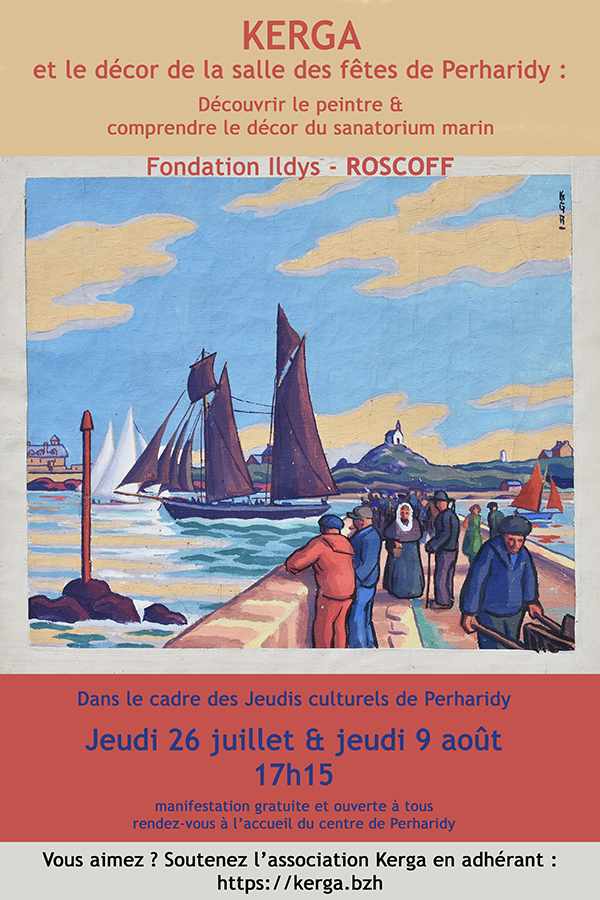

J’ai appris ensuite, probablement en 1994, lors de l’exposition dédiée à Kerga au musée de Jacobins à Morlaix, qu’il était mon grand-oncle et qu’il avait été aviateur…

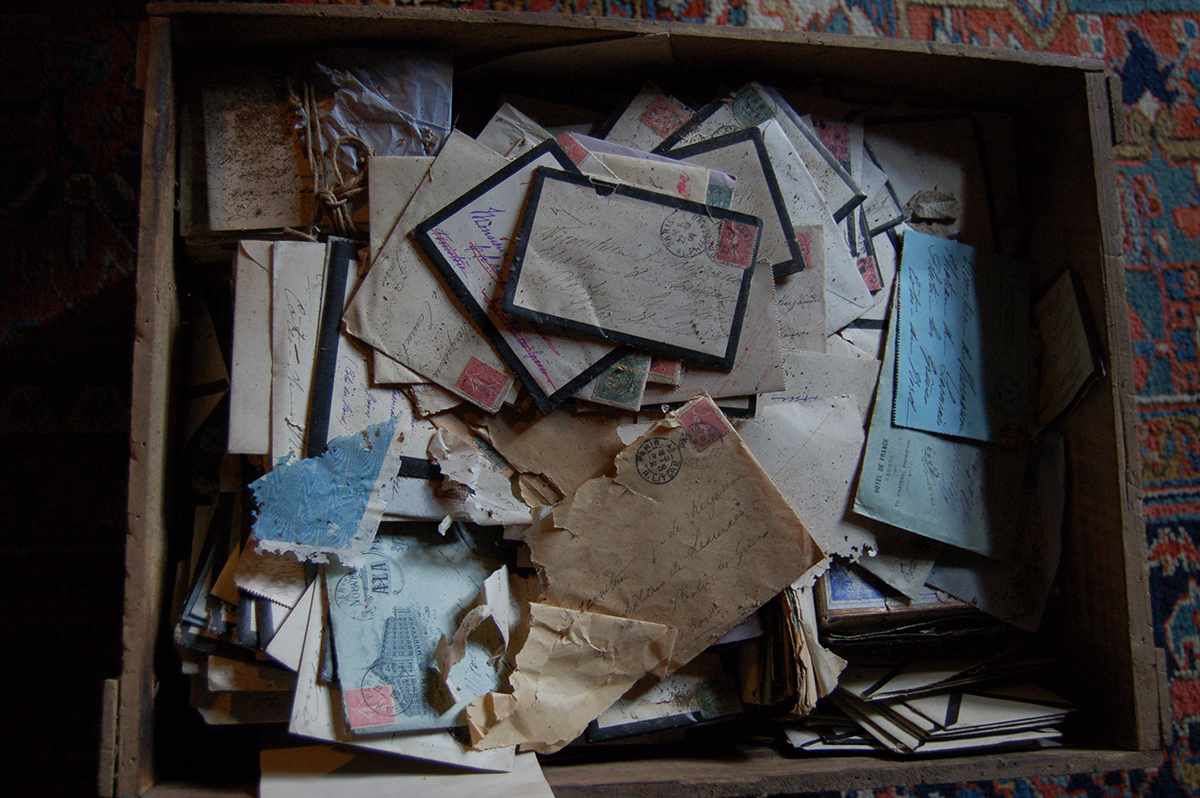

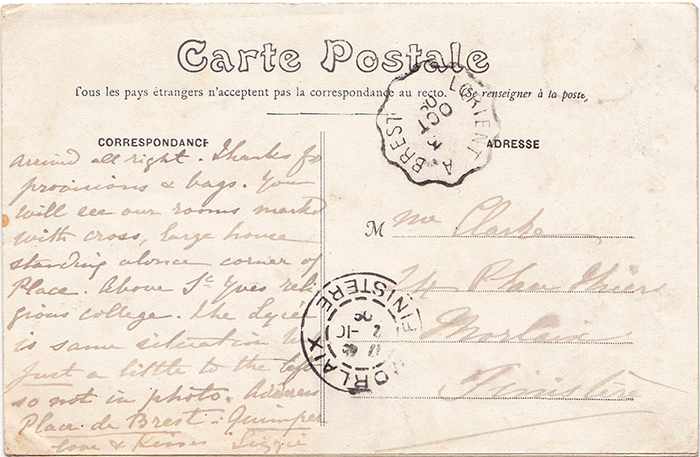

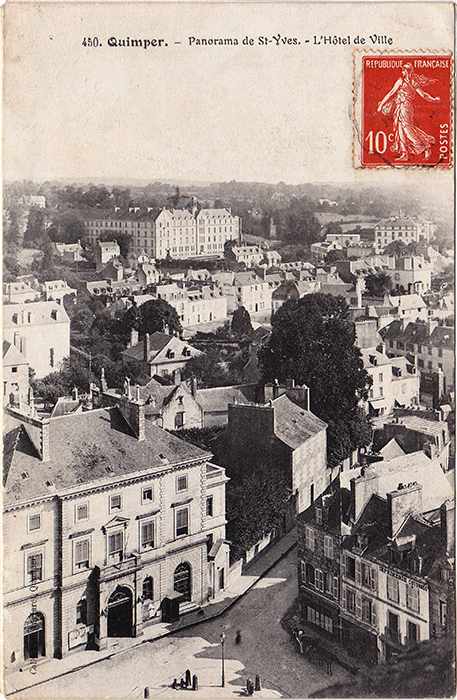

Puis, lorsque je réalisai une édition familiale du journal intime tenu par ma grand-mère Kergariou, je me désolais de n’avoir pas même une photo de lui. Je me rendais compte qu’il était, chez nous, un grand oublié. Je n’avais guère que quelques cartes postales envoyées à ses frères au début de son engagement de la grande guerre, ainsi que quelques autres qu’il avait reçu enfant, de ses mère et grand-mère, frères, amis d’enfance, cousins et cousines.

Lorsque je recopiai à l’automne dernier les cartes échangées entre sa mère, Lizzie, et sa grand-mère Susan, voici ce que j’apprenais d’un départ du jeune engagé :

22nd Oct

My dear Mamma

(…) Xavier was very brave but of course very cruel parting. I had to be up at 2 O.Clock to accomp.ed him to the station. When I got back at 7, through myself all dressed in my bed completely done up with emotion & slept heavily till eleven through all the noise of other two utterly unable to move out of my torpor. (…)

Your afft daugther Lizzie

Ma chère Maman,

(…) Xavier fut très courageux mais ce fut évidemment une séparation cruelle. Il a fallu que je me lève à 2 heures pour l’accompagner à la gare. Lorsque je revins à 7 heures, je me jetai toute habillée, complètement épuisée d’émotion et je dormis profondément jusque 11 heures, malgré tout le bruit que faisaient les deux autres, complètement incapable de m’extirper de ma torpeur. (…)

Ta fille affectionnée Lizzie

Il y a un peu plus d’un an, mon beau-frère me signale l’existence sur la toile d’une fiche sur lui, créée par des historiens de la commune de Saint Martin des Champs, où est né Xavier, qui ont constitué une base de données de l’ensemble des Saint-Martinois tombés lors de la guerre 14-18 et, surprise ! Sa page est illustrée d’une photo. Je me demandai vraiment où et comment et par quel miracle ils avaient pu trouver une photo d’un jeune homme mort à vingt ans, sans descendance, alors qu’aucun cliché de lui n’était connu chez les descendants de ses deux petits frères…

J’aurais la réponse quelques mois plus tard, au cours des recherches sur son frère Charles, auprès d’une cousine de Lesmaës, ce château étant à l’époque la propriété de leurs oncle et tante Gonzague et Yvonne. Leur fille Naïc (1899-1928), très attachée à Xavier, avait pieusement conservé dans son missel la photo de son cher cousin, dûment annoté :

Xavier de Kergariou

mort au champ d’honneur

le 30 sep. 1918

au combat de Pargny Filain

à l’âge de 20 ans

Elle avait aussi conservé le mot de condoléance suivant (séquence émotion garantie… sortez vos mouchoirs…) :

Aux armées, le 3 octobre 1918

A monsieur de Kergariou

Depuis hier, j’hésite monsieur sachant combien triste et foudroyante sera la nouvelle que mon devoir me commande de vous apprendre.

Votre fils, un de mes meilleurs auxiliaires vient de succomber en héros, pour la patrie, face à ces boches exécrés. Je ne commande cette compagnie que depuis peu de temps, je fus appelé à répondre à la demande de renseignements adressée par monsieur son oncle ce que je ne puis faire que à regret, ne le connaissant pas suffisamment.

J’eus à ce moment un entretien avec lui et une promesse était formelle dès que je l’aurais apprécié au feu il avait ses galons de sous officier et par suite d’officier. Nous partîmes à l’attaque le 27, une mission très délicate et périlleuse lui fût confiée par moi, elle fut remplie avec tout le zèle et le courage que j’ai mieux appréciés encore par la suite car le lendemain matin, lors d’une patrouille extrêmement difficile, je demandai des volontaires, le premier qui répondit présent ce fût lui, il partit avec un entrain au dessus de toute éloge et revint après avoir accompli sa mission aussi bien que la veille, il était enchanté, car de ces deux opérations il en aurait été récompensé par la médaille militaire et par sa nomination de sous-officier. Le 30, nous attaquons un troisième objectif, ce fût terrible, mon fourrier tué à mes côtés, apercevant de Kergariou à 3 mètres de moi dans un trou d’obus je lui dis prenez les papiers du fourrier vous le remplacerez, ce ne fut hélas que pour bien peu de temps, car, aussitôt continuant mon attaque j’arrivais enfin à l’objectif, je fus surpris de ne pas le voir arriver avec moi, j’appris par la suite qu’il tomba en se portant en avant frappé d’une balle au front.

Si cette triste nouvelle est irréparable pour votre cœur de père, elle ne l’est pas moins pour mon cœur de chef, vous avez perdu votre fils, la France a perdu un brave parmi les braves et j’ai perdu le gradé qui dans toutes les circonstances où je l’ai connu, estimé et aimé fût le plus bel exemple de courage, de sang-froid animé de la haine du boche, aussi oui je l’aimais et je conjure qu’il sera vengé et non seulement par moi mais par tous ses camarades de la compagnie au nom de qui je vous prie d’accepter nos plus sincères condoléances et d’agréer mes plus respectueuses civilités.

Ancelot – Lieutenant

164ème6èmeCie – S.8.157

note : cet envoi est adressé à Gonzague, qui est l’oncle de Xavier, mais que l’officier qui rédige la note pense être son père.

L’année suivante, sa mère, Lizzie, prend le train pour un pèlerinage vers l’Est… je lui laisse la plume :

Carantec 25/9/19

Ma chère Yvonne

Je vous remercie de votre mot aimable et aussi de m’avoir gardé Gabie pendant mon absence, s’il a été sombre, toujours est-il qu’il est revenu enchanté de son séjour parmi vous et fou à l’idée de revoir le vieux Ben sous son commandement. Il ne rêve plus que le moyen de l’aller chercher. Je suis revenue bien chavirée de mon pénible, horriblement pénible pèlerinage ; mais je suis consolée de l’avoir fait enfin et d’avoir retrouvé le champ de repos de mon pauvre petit, là, comme le faisait remarquer l’officier qui m’accompagnait, au premier rang, aussi loin que la cie d’attaque avait pu aller, ce jour fatal, au bord du canal, à 50 mètres de l’ennemi, en plein champ découvert ! Ils sont 11 héros dans cette triste fosse, véritablement un entonnoir creusé par une bombe que les brancardiers n’ont eu qu’à recouvrir ! Qu’il m’a été dur mon dieu de ne pouvoir encore donner une sépulture décente à mon pauvre enfant, et de le quitter ainsi !

Je vais faire dire le service anniversaire mardi prochain à St Martin des Champs. Vous verrez dans la dépêche l’heure fixée, 10 heures probablement, je pense que Charlic ne manquera pas d’y venir. Je vous remercie de penser au beurre, nous mangeons du pain depuis notre retour, si donc vous pouvez m’en procurer pour mardi un, deux ou trois kilos (je trouverai toujours à placer ce que j’aurais de trop à moins de le saler et conserver ce qui serait mieux) je vous serai très reconnaissante.

Encore merci pour Gabie et croyez bien à mon affection sincère

Lizzie

Xavier ne fut pas aviateur, comme l’avait embelli une légende, mais au moins n’est-il plus pour moi un parfait inconnu et il s’est constitué une juste place dans mon cœur et dans mes pensées. Il peut, lorsque mon souvenir l’évoque ou lorsque je passe devant le monument aux morts de Carantec, s’échapper quelques instants de la froide pierre noire où sa mémoire est gravée.

A très bientôt

Etienne